Здание облправительства на площади Ленина могло быть в три раза выше

Как выглядел Воронеж в проектах архитектора Льва Руднева в 1946 году

1 ноября 1945 года Совет Народных комиссаров СССР постановлением № 2722 обязал Совет Народных комиссаров РСФСР и 38 других наркоматов Союза произвести в IV квартале 1945-го и в 1946 году работы по восстановлению городов Смоленска, Вязьмы, Ростова-на-Дону, Новороссийска, Пскова, Севастополя, Воронежа, Новгорода, Великих Лук, Калинина, Брянска, Орла, Курска, Краснодара и Мурманска.

Прости за это предложение, читатель! Ну что поделать, если все документы советского времени писались именно так. Больше таких кондовых конструкций в статье не будет.

Как выглядел освобождённый город

Страшную картину увидели в 1943 году люди, вернувшиеся в Воронеж после его освобождения. Город лишился более чем 90% жилого фонда: 18 тысяч зданий было разрушено. На проспекте Революции не было ни одного уцелевшего дома. В Кольцовском сквере появилось немецкое кладбище, из Петровского исчез памятник Петру. Здания вокзала, университета, Дворца пионеров, облисполкома были взорваны. В груду кирпичей превратился Петровский цейхгауз на острове...

И началось восстановление. В разборе завалов участвовали все: мужчины, женщины, подростки. Уцелевший кирпич складывали в штабеля — он шёл на строительство.

Сапёры за четыре месяца обнаружили на улицах 58 тысяч мин. 10 тысяч взорвали, остальные обезвредили и отправили на фронт.

Немецкие журналисты писали, что понадобятся десятки лет, чтобы восстановить Воронеж. Убогие, они не знали русских! Уже в мае 1943-го по городу пошёл трамвай: через пустые окна домов на Фридриха Энгельса было видно, как он бежит по рельсам на проспекте Революции. В сентябре заработал водопровод, в феврале 1944-го ВоГРЭС дала ток. В городе запахло хлебом: получивший значительные повреждения, в кратчайшие сроки был восстановлен и заработал хлебозавод. Тот самый хлебозавод на Фридриха Энгельса, который в 2020-м будет снёсен...

В уцелевших арках и на лестницах домов устраивали магазинчики и мастерские. Чтобы не было видно выжженного нутра зданий, оконные проёмы закладывали кирпичом. Панели и тумбы на тротуарах белили мелом. Улицы — даже если они состояли из одних разрушенных домов — были подметены. В тяжелейшее время люди старались сделать любимый город красивым.

Жили в подвалах, землянках, катакомбах, колокольнях. Знали, что здесь трудно и тяжело, и — возвращались. Тысячами возвращались из эвакуации жить и поднимать родной Воронеж.

Планы Руднева, альбом Рудевой и рукопись Кретовой

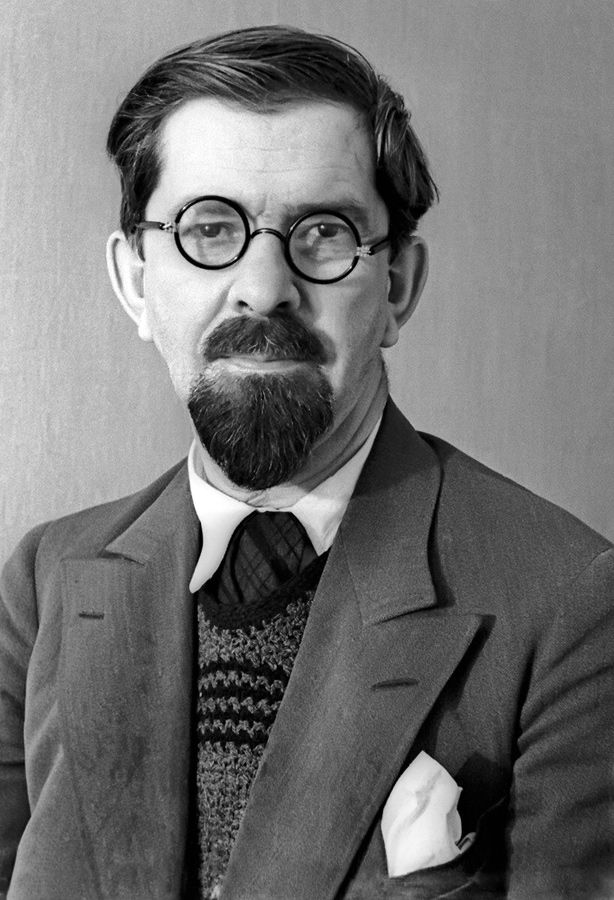

Весной 1944 года в Воронеж приехал один из ведущих советских архитекторов Лев Руднев. Ему доверили возглавить бригаду по разработке восстановления города, превращённого в руины.

Жил академик, считай, на чердаке. На чердаке одного из самых красивых нынешних зданий — отеля «Бристоль» — ему соорудили маленькую комнату-кабинет.

Лев Владимирович ходил по улицам, беседовал со старожилами, узнавая, каким был Воронеж раньше.

— Давайте смелее заглянем в завтра и послезавтра! — предлагал он коллегам, делясь с ними планами восстановления города.

Основа проекта была подготовлена к декабрю 1944-го при участии воронежского архитектора Александра Миронова. Главным архитектором был назначен Николай Троицкий.

В 1946-м проект был готов.

Величайшую редкость — альбом с эскизами будущего Воронежа, выполненными художником-архитектором Игорем Ткаченко из группы Руднева, — показала «МОЁ!» краевед Ольга Рудева.

Рукопись писательницы Ольги Кретовой «Черновые заметки о будущем облике г. Воронежа» найдена в госархиве.

Давайте же полистаем первый, почитаем вторую и узнаем, каким мог бы быть наш город.

Много воды утекло...

«Воронеж, высоко приподнятый на правом берегу реки, господствует над окружающей равниной. Некогда многоводная река должна стать такой снова, к этому нет препятствий для советского человека, вооружённого современными техническими и научными средствами и могущественной поддержкой государства», — писала Ольга Кретова в 1946 году.

Для подъёма воды в долине реки планировали устроить плотины и шлюз, образовав тем самым водоём около 20 км длиной и 1,5 км шириной, и пустить по нему речные трамваи между Сталинским районом (нынешним Левобережным) и старым городом (центром). Вниз к Дону и вверх мимо Чертовицкого, Рамони и Липецка хотели организовать пароходное движение.

«Воронеж превратится в крупный речной порт, и река снова заживёт кипучей жизнью, как в те славные времена, когда Пётр строил здесь знаменитый азовский флот», — цитата из кретовской рукописи.

Согласитесь: водные планы частично воплощены. Так, в 1972-м ввели в эксплуатацию Воронежское водохранилище размером 30 х 1,7 км, средней глубиной 3,3 м и наибольшей — 19,4.

Правда, ни мели его, ни глубины не прельщают купальщиков: их почти не видно на пляжах в отличие от 50 — 70-х годов. На любой фотографии тех лет берег реки Воронеж усыпан отдыхающими...

Разговоры же о речном транспорте ведутся постоянно. Несколько трамвайчиков курсируют по водохранилищу. Но пока это только развлечение — и весьма недешёвое. До организации речного трамвая как общественного транспорта Воронежу сейчас так же далеко, как и 80 лет назад.

А про пароходные планы 1946 года можно сказать одним словом: «Фантастика».

Неслучившийся музей и самое красивое здание

«По обрыву правого берега в Петровскую эпоху и до неё возникли памятники нашего национального творчества — русские храмы. Они придавали Воронежу характерный острый силуэт. Из этих памятников старины, к счастью, уцелела Успенская церковь. Расположенная внизу, у самой реки, она была укрыта от вражеского обстрела высоким берегом. Другие церкви представляют теперь лишь бесформенные глыбы камня», — писала Кретова.

В руинах лежал и Митрофановский монастырь, который до революции посещали паломники со всей страны. Разрушенная 70-метровая красавица-колокольня, приспособленная немцами под наблюдательный пункт, уже не взмывала в небо. Монастырские корпуса были переделаны под жильё.

Это место — дважды историческое. В 1586-м здесь срубили деревянную крепость, с которой начался Воронеж. Полтора века спустя на её месте возник Митрофановский монастырь.

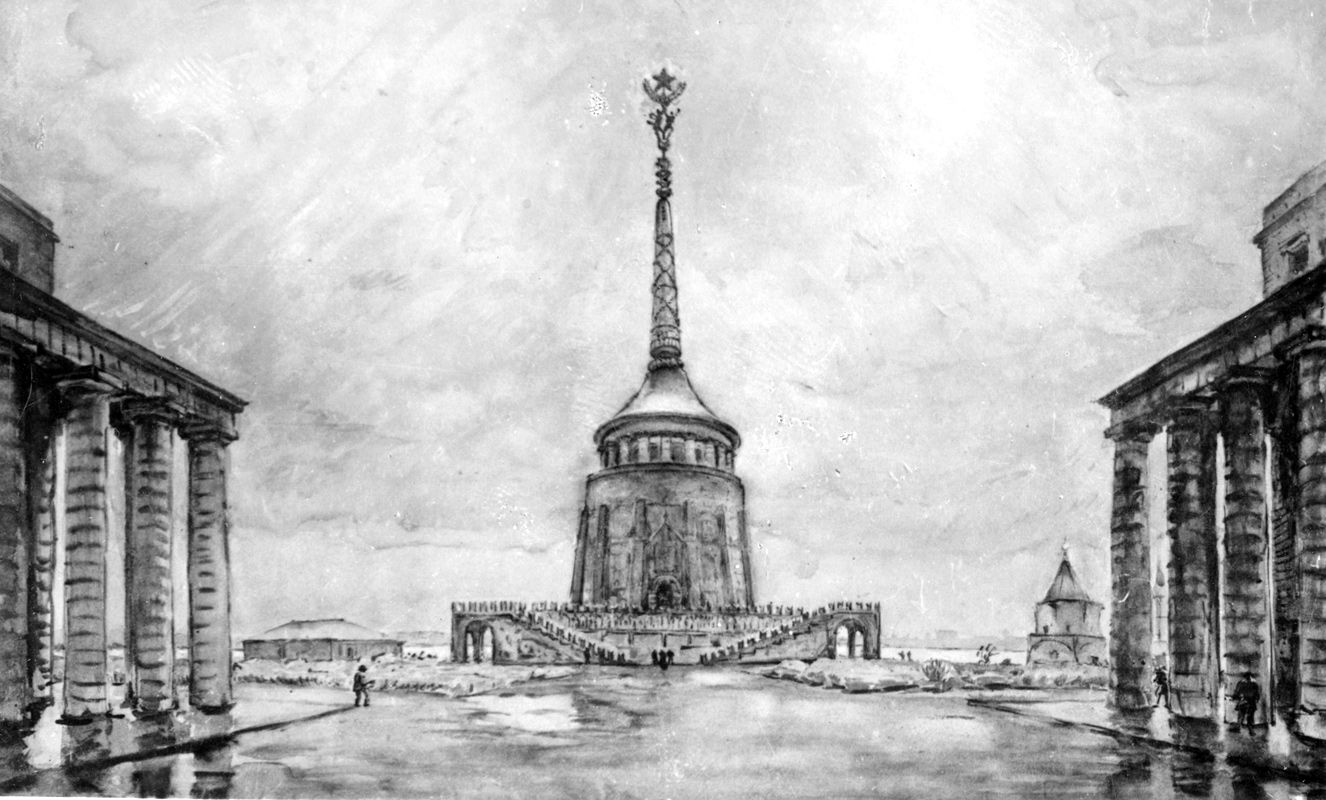

По проекту Руднева здесь планировали построить мемориал Великой Отечественной войны — музей с ротондой и высокой башней. Вот такая величественная красота могла бы получиться: посмотрите эскиз из альбома.

Однако в 1950-м, перерабатывая рудневский план, местные специалисты отдали бывшую Митрофановскую площадь под строительство Воронежского госуниверситета и переименовали её в Университетскую.

А между тем университет в плане Руднева значился в совершенно другом месте. Взрывая остовы непригодных к восстановлению зданий, сапёры готовили площадку для грандиозного строительства на бывшей Мясной площади — там, где сейчас расположены Воронежский концертный зал и фонтаны.

Задуманное Рудневым здание университета должно было стать одним из красивейших в Воронеже. Увы, нынешняя коробка с окнами, которую сейчас лишь немного оживляет мощный портик с колоннами, под это определение совершенно не подходит.

Гулять не перегулять!

При восстановлении города было решено устранить ошибку, в результате которой разросшийся в XIX — XX веках город «отвернулся» от реки: большие здания, обращённые к Дворянской улице (пр-ту Революции), заслоняли прекрасный левобережный пейзаж. Ах, какие были планы!

«По всему краю обрыва пройдёт широкий бульвар, — читаю у Кретовой. — Он начнётся у Петровского сквера, где будет восстановлен памятник Петру, свернёт к площади, на которой уже не будет Мясного рынка, а встанут корпуса университета. Затем бульвар обогнёт бывшую Покровскую церковь, протянется по улице Орджоникидзе, свернёт к пожарной части на улице Карла Маркса, выйдет к Митрофановскому монастырю и спустится в Стрелецкий лог.

Богатейший рельеф Стрелецкого лога подсказывает, что этот район должен стать одним из самых живописных уголков города. Предполагается, что по дну оврага будет проложен художественно оформленный канал, а по склонам разбит парк, где вырастут однодневные дома отдыха, лёгкие павильоны и беседки».

Какие планы воплощены? Пожалуй, только памятник Петру, восстановленный в 1956 году. О Мясном рынке рассказано выше. Покровская церковь не стала «бывшей»: в 1948-м её решили вернуть верующим. Отобранная у них в 1932 году, Покровка была и Домом обороны, и Антирелигиозным музеем, и жильём в первые послевоенные годы.

Что касается Стрелецкого лога (окрестностей улицы Большой Стрелецкой) — он плотно застроен, а вместо художественно оформленного канала его край уже десятилетия украшает непролазная топь, поросшая камышом и кустарником. Недавно её скрыли от глаз проходящих по улице Выборгской двухметровым забором из металлопрофиля. Симпатичнее ли он той природной топи, спорный вопрос.

Вчера и сегодня

И снова заглянем в рукопись — что ещё планировали сделать?

«На расширенной площади 20-летия Октября снова будет воздвигнут памятник Ленину». Так и есть: площадь расширили, переименовали и в 1950-м установили на ней точно такой же памятник вождю мирового пролетариата, какой немцы увезли на переплавку.

«Здание обкома и облисполкома будет расположено на новом месте — оно обратится лицом к Плехановской улице». Так и есть: здание обкома, Дом Советов (ныне — правительство области), «смотрит» на Кольцовский сквер. Оно могло быть очень высоким: Лев Руднев спроектировал его 14-этажным, высотой 103 метра, напоминающим сталинские высотки в Москве. Проект не был реализован из-за постановления о борьбе с архитектурными излишествами.

А на месте разрушенного здания обкома в 1964-м открылась Никитинская библиотека.

«Мы строим город не на 50 лет, а на столетия, поэтому необходимо предвидеть, что транспорт будет колоссальный. Движение должно быть организовано так, чтобы оно не загружало центра». Ну, только руками развести...

«Строить надо быстро, потому что тысячи воронежцев ещё живут в приспособленных помещениях, строить надо сразу прочно, удобно и красиво и обязательно по плану, чтобы после не сносить хаотично возникших временных домов». Ещё раз развести...

«Очень важно определить типы жилых домов и общественных зданий. В последнее время появляется всё больше сторонников мнения, что лучшим типом жилищ следует считать не многоквартирные гиганты, а небольшие дома, окружённые зеленью садов». Без комментариев...

А следующие строки надо выбить, высечь, выжечь, выгравировать и обязать застройщиков, заявляющих: «Мы делаем так, как нам нравится», — клясться ими, как врачи клятвой Гиппократа: «Идти от истории народа, от старинного русского зодчества, от времён Петра к нашим дням, связать эпохи — в этом задача архитекторов»!

Какой спуск к водохранилищу мог бы быть в центре города

Привлекательный рельеф правого берега Лев Руднев хотел использовать, связав верхние центральные улицы Воронежа монументальными спусками с рекой. Так, один из проектов предполагал сооружение лестницы по улице Володарского от мемориала Великой Отечественной войны. Где же она должна была находиться?

Обойдём слева главный корпус ВГУ, где планировали построить мемориал. Мы стоим на Володарского. Рудневская лестница привела бы нас к водохранилищу. Попробуем спуститься без неё?

Двести шагов вниз по улице — и тупик: под ногами обрыв, заросший деревьями и заваленный мусором. Но ещё лет 20 — 25 назад мы бы спустились! Там была узенькая лесенка, ведущая к святому источнику. Выглядел он тогда просто: из кирпичной стены были выведены две трубы, из которых лилась вода. Под одну подставляли бутылки, под второй можно было встать, правда, не в полный рост, и искупаться...

Эту лестницу и хотел облагородить Лев Руднев. Но проект не был воплощён, а в 2000-х, её, разрушающуюся от времени, не стали восстанавливать. Там где она кончалась, тут же возвели дома.

Так воронежцев лишили одного из спусков к водохранилищу. Сейчас он привёл бы нас практически к «Гото Предестинации».

А в 2006-м город утратил ещё один старинный спуск к воде. При возведении «Петровского пассажа» была уничтожена лестница, ведущая от Петровского сквера через улицу лётчика Замкина.

При написании статьи использованы материалы госархива Воронежской области. Ф. Р-1388, о. 2, д. 159.