Учёба у знаменитого Ильи Репина и эмиграция, признание и забвение, большая любовь на долгие годы и смерть единственного сына. Уехав в 1920 году из России в Белград, на родину художница Елена Киселёва так и не вернулась. Но вернулись её картины, которые она на склоне лет подарила родному Воронежу.

Одна из любимых учениц Репина

Елена Киселёва родилась 27 октября (15-го по ст. стилю) 1878 года в Воронеже, она дочь знаменитого воронежского педагога, математика Андрея Киселёва. У Андрея Петровича и его жены Марии Эдуардовны было две дочери, Елена и Мария, и сын Владимир. Сын впоследствии окончил Петербургский университет, связал свою жизнь с флотом. Мария стала врачом.

В Воронеже семья жила в доме на Большой Садовой — сейчас это участок улицы Карла Маркса от Никитинской площади до ДС «Юбилейный» (к сожалению, дом, где жили Киселёвы, не сохранился).

Много позже Елена Андреевна вспоминала: «Помню нашу Садовую, помню театр, Дворянскую улицу, каток в городском саду, где мой отец устраивал когда-то электрическое освещение, а я раскатывала на коньках по большому кругу со своими поклонниками-гимназистами. А там где-то внизу был знаменитый монастырь, куда я бегала во время экзаменов помолиться за благополучное сдавание экзаменов. И базар, куда я бежала после катка, чтобы купить калёных орехов. А спуск вниз к реке, наш яхт-клуб, деревянный мост к острову <...> Там были купальни, там брали лодки, чтобы ехать кататься на шлюз. До сих пор помню запах этой реки».

Елена училась в воронежской Мариинской гимназии, уроки рисования брала у известного художника Льва Соловьёва. Окончив с отличием гимназию, Елена в 18 лет уехала в Санкт-Петербург. Поступила на математический факультет Бестужевских высших женских курсов. Но через два года Елена Киселёва оставила курсы и поступила в Академию художеств, училась в мастерской знаменитого Ильи Репина, была одной из его любимых учениц.

В том же году Елена впервые приехала в Париж, в столицу модернистского искусства. Из Франции художница привезла картину «Парижское кафе» в качестве эскиза дипломной работы. Но Совет художников эту картину оценил негативно.

Елена ужасно расстроилась. Взяла академический отпуск и снова отправилась в Париж, где брала частные уроки у художника Эжена Каррьера. В Санкт-Петербург вернулась вдохновлённой и начала писать новые яркие картины, участвовала в выставках. В 1907 году в качестве дипломной она представила работу «Невесты. Троицын день» (она хранится в Научно-исследовательском музее при Российской академии художеств). Сюжет для картины Елена нашла в родительской усадьбе в деревне Плясово-Юрасово (ныне часть села Хреновое Новоусманского района).

Елена получила звание художника и за свою дипломную работу первой из девушек-выпускниц была удостоена пенсионерской поездки для стажировки в Европе (то есть за счёт академии).

Считала «Марусю» лучшей своей работой

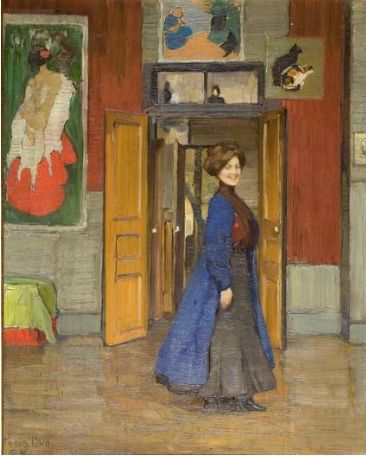

1908 год. И снова Париж, где в течение двух лет стажируется воронежская художница Елена Киселёва. К тому времени Елена была замужем за Николаем Чёрным-Перевертанным, сыном председателя Воронежского городского суда.

Корней Чуковский, большой друг художницы, считающий её очень талантливой, весьма нелестно отзывался в своих дневниковых записях о её муже, называя его лентяем: «Ничего не читающий, равнодушный ко всему на свете, кроме своего автомобиля, ногтей и пробора, живущий на средства своей жены — человек самовлюбленный, неинтересный, тупой, но как будто добродушный».

В общем, супружеская жизнь не сложилась. При этом официальный развод Елена и Николай оформили много позже, в 1923 году, когда Елена уже жила со вторым мужем.

В столице Франции наша землячка посещает занятия в известной академии Родольфо Жюлиана. Воронежский педагог Андрей Киселёв стал к тому времени состоятельным человеком, купил дочери мастерскую в Париже — не каждому художнику была по карману подобная роскошь.

В 1910 году Елена Андреевна вернулась в Санкт-Петербург, стала первой женщиной — членом Общества архитекторов-художников. В её жизни начался самый насыщенный творческий период. Она принимает участие в престижных выставках в Москве, Санкт-Петербурге, Риме, Мюнхене. Работы Киселёвой публикуются в популярных журналах «Огонёк», «Аполлон», «Столица и усадьба», «Нива». Несколько её картин приобрёл Максим Горький. Она поддерживала тёплые отношения со своим учителем Ильёй Репиным, часто бывала у него на даче в Куоккале, где собирались люди искусства.

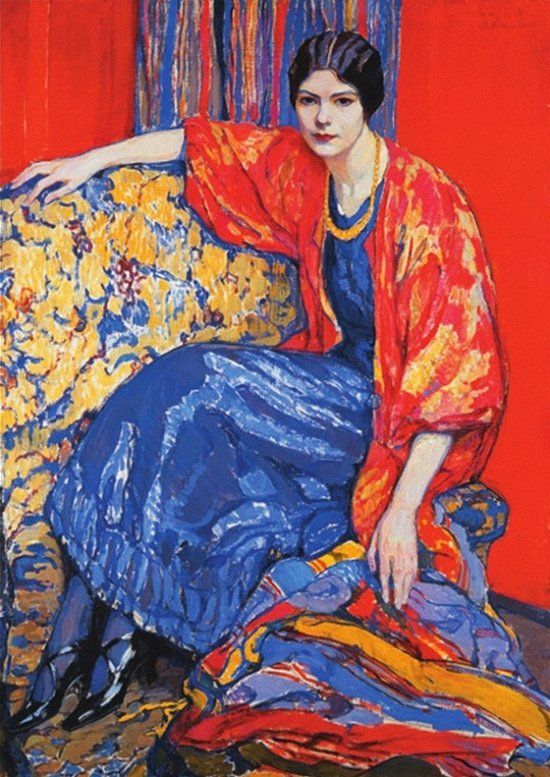

Главное место в творчестве Киселёвой занимали портреты. Сама Елена Андреевна писала: «Композиция или пейзаж мне были мало интересны. Я всегда была портретисткой и страстно любила изображать красивых, интересных женщин».

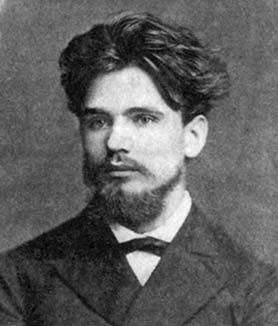

Художнице удалось создать множество удивительных женских образов периода Серебряного века. Среди ярких работ Киселёвой — портрет Любови Бродской (жены художника Исаака Бродского, автора известной картины «Ленин в Смольном»), «Женщина в красном», «Дачницы», La belle Hortense («Прекрасная гортензия») и многие другие. Разумеется, есть у Елены Андреевны и мужские портреты — например, Корнея Чуковского, пушкиниста Павла Щёголева, отца художницы Андрея Киселёва.

Когда Елена в очередной раз в 1913 году отправилась в Париж для участия в выставке, она создала там картину под названием «Маруся». Это, пожалуй, одна из лучших работ художницы. Сама она была такого же мнения: «Когда что-нибудь исключительное меня воодушевляло, я снова бралась за кисть, таким образом, получилось несколько хороших портретов, но уступающих «Марусе», — писала Елена Киселёва.

Рождение сына и эмиграция

Находясь в тот период в Париже, 35-летняя Елена Андреевна познакомилась с 34-летним Антоном Билимовичем, российским математиком и механиком, который проходил во Франции стажировку после защиты диссертации в Киевском университете. Елена и Антон полюбили друг друга.

После возвращения из Франции Антон Дмитриевич получил должность профессора Новороссийского университета в Одессе. В 1915 году Елена Киселёва приехала к нему, у пары родился сын Арсений.

В октябре 1917 года грянула революция, через год Антон Билимович был избран ректором Новороссийского университета. Но в январе 1920 года Елена Андреевна, Антон Дмитриевич и их сын Арсений были вынуждены эмигрировать в Белград, поскольку брат Билимовича Александр, видный экономист, профессор Киевского университета, был тесно связан с белогвардейским движением.

Эмиграция совпала с приглашением Антона Билимовича на работу в Белградский университет. В сентябре 1923 года после развода с первым мужем Елена Андреевна и Антон Дмитриевич заключили брак, в 1926 они получили сербское подданство. Антон Билимович был действительным членом Сербской Академии наук и искусств, он автор множества книг и учебников, переведённых на несколько языков.

Как «Маруся» оказалась в Воронеже

Ну а Елена Андреевна в Белграде стала... просто женой учёного. Академик Антон Билимович хорошо зарабатывал, семья купила двухэтажный особняк с большим садом. Елена Киселёва всё меньше занимается живописью, всё больше — домашними делами. В воспоминаниях она писала: «Мой муж был слишком большим учёным, совершенно поглощённым своей наукой и своими работами, он не мог помогать мне в ведении хозяйства и в воспитании сына. Всё было на мне. У нас много людей бывало, но никто не интересовался художницей Киселёвой». А вот цитата из одного из её писем: «Я согласна, что я была очень одарённая художница в своё время, но это как-то стёрлось, заглохло».

Елена Андреевна продолжала переписываться со своим учителем Ильёй Репиным, который обеспокоенно спрашивал: «А Вы неужели бросили живопись? Вот не верю. Вы слишком огромный талант, чтобы бросить. Ещё обрадуете, надеюсь».

Нельзя сказать, что Елена Киселёва совсем перестала писать. В эмиграции она участвовала в выставках в Белграде и Праге, изредка писала городские и сельские пейзажи, портреты, создавала панно и иконы. Из наиболее ярких работ периода 1920 — 1930-х годов можно отметить «Город Будва», «Базар в Которе (Черногория)», «Женский портрет», «Прекрасные дамы» и др.

Примерно в это же время, в 1929 году, мать Елены Киселёвой Мария Эдуардовна, которая тогда жила с мужем Андреем Киселёвым в Ленинграде, передала «Марусю» в дар Воронежскому краеведческому музею (позже картина перешла в коллекцию областного художественного музея).

Смерть единственного сына и единственного внука

Незадолго до Второй мировой войны сын художницы Арсений, врач по профессии, женился на женщине по имени Ираида, у пары в 1939 году родился мальчик Андрей. В 1942-м гестапо увезло Арсения и его жену в Германию, их поместили в концлагерь. Через два года им удалось вернуться, но в 1944-м единственный сын художницы умер в 26 лет от истощения. Написав последнюю в своей жизни работу «Портрет сына на смертном одре», Елена Андреевна навсегда оставила живопись.

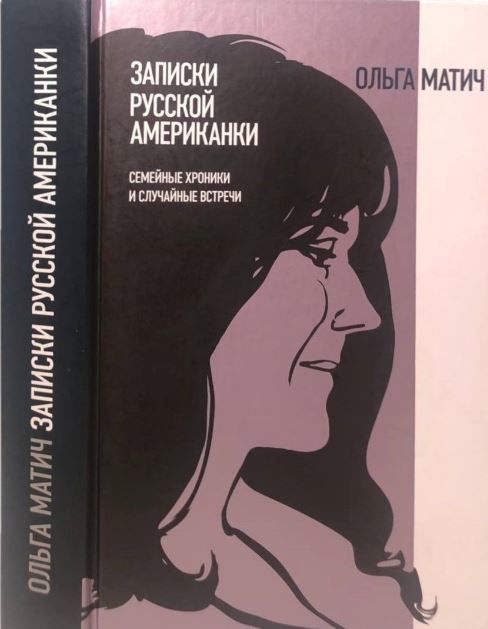

Трагично сложилась и судьба единственного внука художницы. После смерти отца на какое-то время мальчик остался на попечении бабушки и дедушки, которые в нём души не чаяли. Затем вдова Арсения увезла Андрея в Канаду, и больше художница и её муж внука не видели. Как писала в книге «Записки русской американки» (16+) внучатая племянница Елены Киселёвой, литературовед, культуролог, профессор Калифорнийского университета в Беркли Ольга Матич (её родной дед — тот самый брат Антона Билимовича Александр, который был связан с белогвардейским движением), Андрей был очень умным, но весьма неуравновешенным человеком с преступными наклонностями. В 18 лет он написал небольшую книгу на английском языке о самолётах и ракетах, которую вскоре выпустило одно из канадских научно-популярных издательств. Затем он попал в психиатрическую клинику из-за того, что напал на незнакомую ему женщину с газовым баллончиком. А в 21 год угодил в тюрьму на 4 года за ограбление банка. Вскоре после этого, в декабре 1964-го, Андрей умер в возрасте 25 лет. Его мать сообщила родным, что он разбился в автокатастрофе. Однако Ольга Матич в своей книге пишет, что мать скрыла правду о его гибели: в одной из газетных заметок было написано, что Андрей Билимович застрелил полицейского и вскоре после этого покончил с собой.

Кстати, как пишет в своей книге Ольга Матич, в 2015 году она приезжала в Воронеж, чтобы посетить Воронежский областной художественный музей и увидеть картины своей двоюродной бабушки. Работы Елены Киселёвой впечатлили Ольгу Борисовну: «Она и в действительности оказалась очень хорошим художником. Мне особенно понравились её портрет отца-математика, «Маруся» и замечательная La belle Hortense».

Художницу в Сербии разыскала сотрудник воронежского музея

Имя талантливой художницы Елены Киселёвой в Советском Союзе на долгие годы было забыто. К счастью, в середине 1960-х искусствовед воронежского музея изобразительных искусств (так в те годы назывался художественный музей им. Крамского) Маргарита Лунёва обнаружила в Ленинградских архивах письмо Киселёвой к Репину, написанное в 1921 году, с сербским штампом. С помощью музейных работников в Белграде Маргарита Ивановна разыскала художницу. Между ними завязалась переписка, которая длилась до последних дней жизни Елены Киселёвой. «Когда я получаю Ваше письмо, меня как-то переносит в другой мир. Воронеж, моя молодость, наша Садовая улица. Улица была такая красивая, вся действительно в садах, в зелени и чистая», — писала Елена Андреевна Маргарите Лунёвой.

Долгие годы после выхода профессора Билимовича на пенсию супруги жили уединённо. В 1967 году в письме Лунёвой Елена Андреевна поведала: «Теперь нам по 89 лет. Оба больны, совершенно одиноки. Жизнь наша кончается».

Художница была очень рада, что о ней помнят на родине. В письмах Лунёвой она писала: «Большое спасибо Вам за Вашу необыкновенную заинтересованность моей судьбой, моей жизнью, за то, что Вы меня, так сказать, «вытащили на свет». <...> В эмиграции сначала было очень трудно и не до живописи. А когда мы стали на ноги, было уже поздно. Восторжествовало новое направление в живописи, и я стала не нужна, или, по крайней мере, я так чувствовала для себя».

Узнав, что в 1969 году в Воронеже состоится выставка её работ, приуроченная к её 90-летию, художница назвала это самым главным подарком. Елена Андреевна отправила в воронежский музей свои картины, среди которых было много работ, созданных в Югославии, в том числе портрет Антона Билимовича, написанный в 1925 году. Также воронежский музей вёл работу по поиску произведений Киселёвой из музейных и частных коллекций, в том числе принадлежащих родственникам художницы. Таким образом, на той выставке в 1969-м было представлено около 50 работ.

Художница писала в Воронеж Маргарите Лунёвой: «У меня дома есть несколько домашних портретов, кое-что писанное в Далмации. Всё, что у меня есть, конечно, не представляет никакой особой ценности, но всё же жалко выбросить в печку. Скоро меня и моего мужа не будет на свете, родных здесь у нас никого нет, всё, что осталось от моих «произведений», — часть разберут знакомые, часть просто пропадёт». В итоге Елена Андреевна приняла решение завещать сохранившуюся у неё часть своих картин музею родного города.

В сентябре 1970 года в возрасте 91 года умер супруг художницы Антон Билимович. Елена Андреевна пережила его на 4 года — она жила в одиночестве в своём большом доме, передвигалась с большим трудом. Скончалась 95-летняя Елена Киселёва 8 июля 1974 года. Художница была кремирована, похоронена на Новом кладбище в Белграде рядом с мужем и сыном. «Портрет сына на смертном одре» она никому не показывала, он 30 лет хранился в её комнате. По завещанию художницы портрет был сожжён во время кремации.

Сегодня Воронежский областной художественный музей имени Крамского является главным хранителем работ Елены Киселёвой. В 1974-м в музее был организован зал, где экспонируется часть произведений Елены Андреевны, остальные картины — а всего их больше 40 — сейчас хранятся в фонде музея им. Крамского.

В конце 2016 — начале 2017 г. в Москве в Музее русского импрессионизма состоялась первая персональная выставка работ Елены Киселёвой «Элегантный век». Экспозиция была организована совместно с воронежским музеем им. Крамского и вызвала восторженные отзывы у искусствоведов и посетителей. Помимо произведений из фонда воронежского музея на выставке «Элегантный век» экспонировались работы из Русского музея, института русского языка и литературы «Пушкинский дом», Научно-исследовательского музея Российской академии художеств в Санкт-Петербурге, частных коллекций.

Вскоре после этого, в марте 2017-го, в Воронежском художественном музее им. Крамского состоялась выставка с символичным названием «Блеск, забвение и возвращение в свет» и прошла с огромным успехом.

Фото: сайты Воронежского областного художественного музея им. И.Н. Крамского mkram.ru, Музея русского импрессионизма rusimp.su, Анна ГОНЧАРОВА, wikipedia.org.